Andar per colli e parchi dalla Savoia alla Liguria

di Pietro Amante

Como, 10 agosto 1984

Da troppo tempo il mio Falcone Sport, classe 1952, restauro Libero Galanti, ammuffisce nel box, complice il lavoro fuori sede, il tempo inclemente ma soprattutto la pigrizia. Ovviamente non tengo conto dei giri dell’isolato, fatti tanto per tenere carica la batteria e lubrificato il pistone.

Ora però non ho più scuse: ho qualche giorno di ferie, gli amici mi aspettano a Santa Margherita Ligure la sera del 15 e non ho altri impegni. Decido quindi di partire la mattina del 13 (non sono superstizioso) percorrendo un …rinfrescante itinerario a cavallo delle Alpi Marittime: Como – Aosta – Piccolo S.Bernardo – Iseran – Galibier – Lautaret – Izoard – Vars – Bonette – Lombarda – Vinadio – Cuneo – Savona – Santa Margherita Ligure – Como.

Stando alla cartina Michelin rossa n.989 (la mia Bibbia), sono 1131 chilometri, che penso di ripartire in 304 (Como – Aosta – Bourg S.Maurice, con il colle del Piccolo S.Bernardo), 284 [tappa dei cinque colli (Iseran, Galibier, Lautaret, Izoard e Vars) con traguardo a Jausiers: se ce la fanno i ciclisti del Tour de France, perché non ce la possiamo fare anch’io e i 500 cc del mio Falcone?], 320 (arrivo a Santa Margherita via Bonette e Lombarda: questo percorso l’ho già fatto due anni fa venendo da Avignone, ma purtroppo ero a quattro ruote) e infine i 223 chilometri del ritorno a Como.

Viaggerò solo, come – quasi – sempre: a chi mi dà del pazzo, compresa l’onnipresente mamma, replico che non si tratta della Parigi-Dakar ma di zone frequentatissime (basti pensare alla Val d’Isère), e che il mio fido Falcone mi ha già portato con onore su Bernina, Furka, Gottardo, Ofen, S.Bernardino, Sempione, Spluga e Stelvio, tanto per stare sopra i 2.000 metri. Oggi provvederò alla valuta e domani metterò a punto la moto e me stesso (ovviamente l’ordine dei due interventi è strettamente gerarchico).

Como, 11 agosto

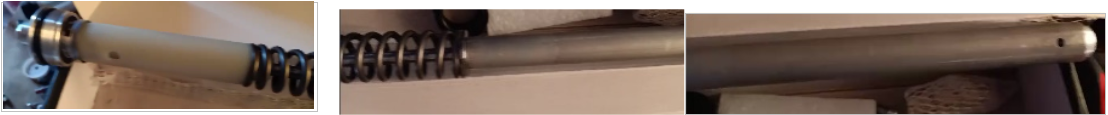

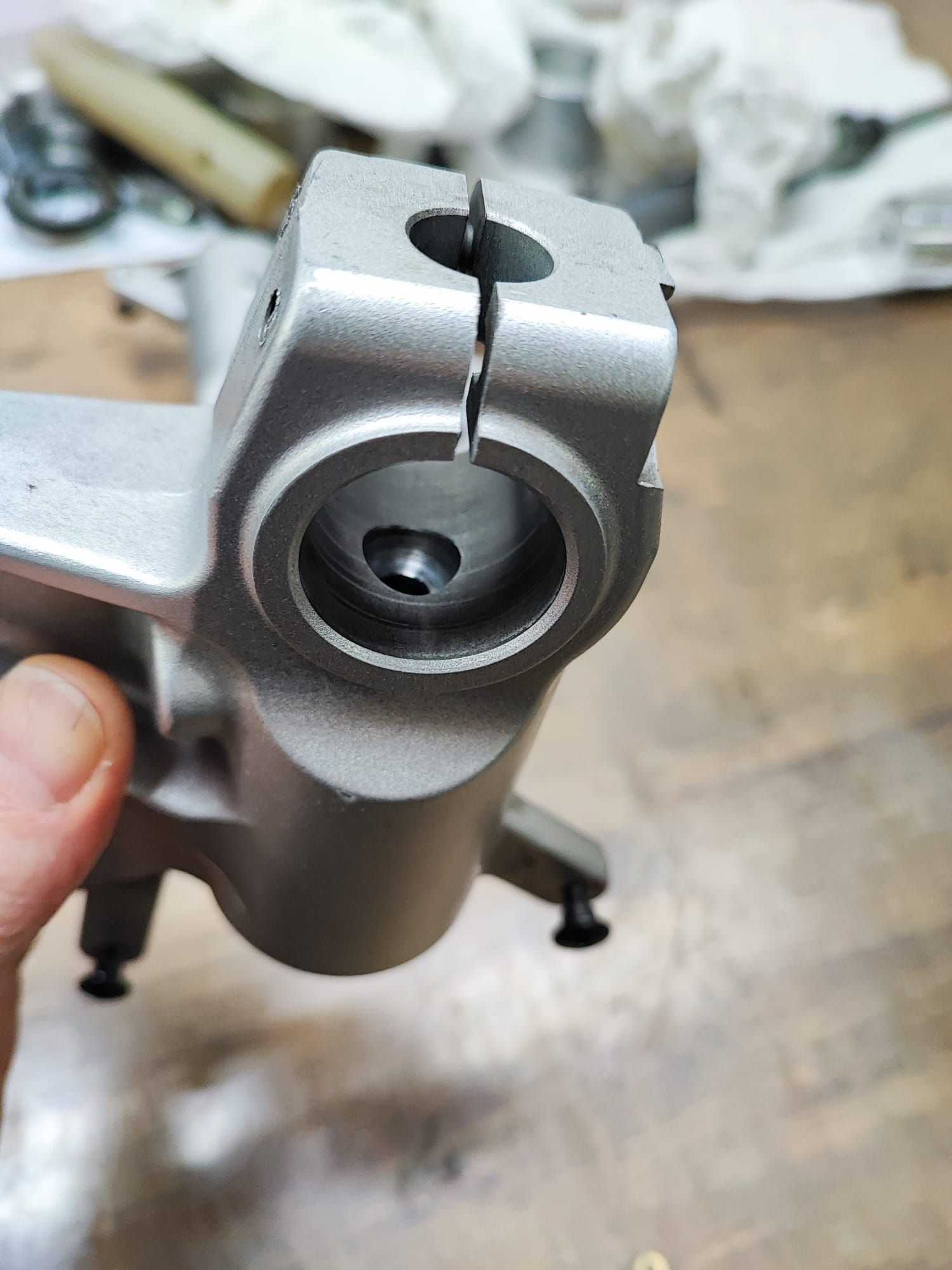

Per quanto riguarda la moto, è presto fatto: ho appena cambiato l’olio e il livello è OK; le gomme sono due ottime Pirelli MT53 seminuove; tiro e ingrasso la catena; cambio la candela; registro le puntine; smonto la vaschetta del carburatore, la pulisco e la rimonto con un piccolo accorgimento che ha già dato buoni risultati ad alta quota: spillo conico alla seconda tacca (posizione estiva), in modo da smagrire la miscela alle medie aperture del gas, così da prevenire ingolfamenti e bagnature di candela; getto massimo invernale (da 132/100), per ingrassare la miscela alle massime aperture e migliorare la combustione proprio quando al motore si chiede tutto.

Infine il momento della verità, terrore di ogni meccanico dilettante: l’avviamento a lavoro concluso. La compressione non manca (la pedivella regge senza batter ciglio i miei 80 chili) e già alla prima pedalata il motore inizia a scandire il tempo che, come in ogni grosso monocilindrico quattro tempi che si rispetti, è un “andante …con moto”.

Per quanto riguarda me, curo soprattutto la razionalità dell’abbigliamento e la vestibilità dei capi, dal momento che il tipo di percorso e la stagione possono determinare sbalzi termici anche di 30°C nell’arco di un’ora. Per quanto riguarda il bagaglio, è tutto raccolto in una capace borsa da serbatoio, in cui ho ancora molto spazio. Finora ho speso 9.000 lire (2.500 per la candela e 6.500 per una bomboletta “gonfia e ripara”).

La giornata di domani è tutta dedicata al compleanno del mio amato bene che, ahimè, detesta la moto e – qualche volta – anche il suo proprietario.

Como, 13 agosto

Superata senza eccessivi traumi la giornata di ieri (a parte un po’ di fatica per convincere Denise che salire in moto non comporta il decesso immediato), veniamo alla prima giornata di viaggio.

Piove su Como fino alle 14, quindi pranzo a casa e parto alle 16 sotto un cielo che non promette niente di buono. Inizio con il solito trucco che fa risparmiare tempo e denaro ai comaschi diretti alla Tangenziale Ovest di Milano: entro cioè in autostrada a Fino Mornasco, esco a Lainate ed entro in Tangenziale a Rho; dopo un chilometro, ecco l’autostrada per Torino, ed è noia fino ad Aosta, eccezion fatta per il panorama sul lago di Viverone (appena dopo Santhià) e sui castelli della Vallée; finora il traffico è scarsissimo. Invece la città di Aosta, dal punto di vista viabilistico, è il solito imbuto, dal momento che l’unica strada extraurbana raccoglie chi è diretto alle valli laterali, al Gran S.Bernardo, a Courmayeur, al traforo del Monte Bianco e infine, come me, al Piccolo S.Bernardo.

Finalmente raggiungo Pré S.Didier e attacco il passo: la strada è piuttosto stretta ma il fondo è ottimo; occorre prestare molta attenzione perché la vegetazione, fittissima fino a quota 1.800 circa, nasconde alcune curve molto insidiose. Salgo in seconda e terza, riservando la prima (che comunque è molto lunga) ad alcuni tornanti secchi che si trovano nei primi chilometri, che sono anche quelli a maggiore pendenza. Oltre quota 1.800 il paesaggio diventa tipicamente da alta quota: brullo (pascoli e rocce), in alcuni punti addirittura spettrale, pieno di alpeggi abbandonati; a un certo punto, con mia grande meraviglia – vista la stagione – passo tra due muraglioni di neve alti almeno tre metri.

Un chilometro scarso prima della vetta, al posto di frontiera italiano, il finanziere di servizio mi fa cenno di proseguire; meglio così, perché l’estrazione dei documenti dalla borsa, per mia disorganizzazione, sarebbe stata molto laboriosa.

La vetta del passo (2.188 mslm, a 276 chilometri da Como), che raggiungo alle ore 20, costeggia uno splendido laghetto, che ravviva un po’ il paesaggio; mi fermo per la foto di rito e, nella breve sosta, mi congelo: non vedo termometri, ma la temperatura dev’essere inferiore allo zero. In vetta ci sono alcuni grandi alberghi, chiusi e apparentemente abbandonati. Entro in Francia nel dipartimento 73 (Savoia); dopo pochi chilometri di discesa, anche il gendarme che presidia il posto di frontiera francese mi fa cenno di proseguire: vive la France! I 31 chilometri che portano a Bourg S.Maurice percorrendo la strada nazionale N96 per Chambéry sono molto diversi rispetto al versante italiano: malgrado la cartina Michelin sia di parere diverso, la strada è molto più larga e meno tormentata: è un classico misto-veloce, di estrema soddisfazione come guida, specie per chi disponga di tre freni a disco anziché – come me – di due tamburi laterali monocamma; peccato che il fondo stradale sia una sequenza di gobbe tipo “tôle ondulée” sahariana. La vegetazione, anche scendendo di quota, è meno fitta e più ordinata, cosicché si possono sempre vedere lunghi tratti di strada; in ogni caso, non ci sono curve traditrici.

Arrivo a Bourg alle 21, 309 chilometri dopo Como, e cerco una sistemazione. Davanti a un simpatico albergo vedo allineati tre “colleghi” olandesi: una BMW K100RS, una Yamaha XS 1100 e …un motore Honda CBX 1000 6 cilindri che, a un esame più attento, risulta essere una “special” con telaio Nico Bakker. Capisco di essere arrivato: infatti trovo l’ultima camera libera e un ottimo ristorante; due passi digestivi nel centro del paese, un pensiero di ringraziamento a chi mi ha risparmiato la pioggia e …buonanotte.

Bourg S.Maurice, 14 agosto

Mi sveglio prima delle 7: le mie orecchie cittadine non sopportano più a lungo lo scroscio del torrente che scorre sotto la finestra. Dato che non devo timbrare il cartellino, me la prendo con tutto comodo: doccia, colazione, vestizione e partenza alle 8,45. La strada della Val d’Isère, che culmina ai 2.770 mslm dell’Iseran, è la dipartimentale D902: ben segnalata, ampia, veloce, con ottimo fondo; la natura – splendida sia come paesaggio sia come vegetazione – è quella del Parco Nazionale della Vanoise, che comunica, attraverso il colle del Nivolet, con il Parco Nazionale del Gran Paradiso. A 25 chilometri da Bourg si costeggiano dall’alto la diga e il lago artificiale di Tignes; volendo, si può deviare per Tignes utilizzando la strada che corre sulla diga stessa.

Val d’Isère, 31 chilometri dopo Bourg, dà un’impressione comune ad altre stazioni sciistiche d’estate: un po’ malinconica, come se fosse paralizzata da qualcosa, piena di gente che non sa bene cosa fare. Mi fermo un’ora per le rituali cartoline.

Arrivo all’Iseran alle 11, 50 chilometri esatti dopo Bourg; da Val d’Isère a qui la strada è stretta, dissestata, resa difficile da parecchie curve insidiose che tendono a “chiudere”; il traffico è quasi inesistente e composto in prevalenza (!) da cicloturisti.

Riparto per Lanslebourg, che raggiungo alle 12 dopo 34 chilometri di discesa lungo una strada meravigliosa, veloce, con fondo perfetto; il panorama è, se possibile, ancora più incantevole, forse anche perché attraversa la parte più protetta del Parco della Vanoise. A Lanslebourg mi immetto sulla N6, che proviene dal Moncenisio; da qui a S.Michel de Maurienne sono 45 chilometri di superstrada poco interessante e piena di TIR assatanati, specie nel tratto da Modane a S.Michel, che riceve anche il traffico proveniente dal traforo del Fréjus.

A S.Michel abbandono senza rimpianti la N6 e riprendo la D902 in direzione del Galibier. Dopo 17 chilometri di stupenda salita, sia stradale sia paesaggistica, raggiungo alle 13,15 Valloire, dove trovo un ristorante con piscina. Approfitto di entrambi e, ristorato a dovere, riparto alle 14,45 per il Galibier, che raggiungo alle 15,15 dopo altri 20 chilometri di salita entusiasmante. Da notare che il cartello segnaletico del colle, con relativa quota (2.556 mslm), non si trova in vetta, che si raggiunge invece dopo un paio di chilometri, con un ulteriore guadagno di quota, a 2.642 mslm. Dalla vetta stradale, salendo a piedi per pochi minuti, (cosa che a questa quota è molto penosa per chi fuma un pacchetto di Gitanes papier mais al giorno), si raggiunge una collinetta su cui sorge un cippo commemorativo.

Riparto passando nel Dipartimento 05 (Alte Alpi) e, dopo quattro ripidi chilometri di discesa, mi trovo ai 2.058 mslm del Lautaret: per chi scende dal Galibier si tratta solo del punto in cui ci si immette sulla N91 Grenoble-Briançon, mentre per chi viaggia tra queste due città, si tratta in effetti del colle che rappresenta il punto più alto del percorso. La discesa su Briançon è molto bella (la N91 corre ai margini del Parco Nazionale degli Ecrins), salvo l’ultimo breve tratto dopo Chantemerle, che è molto trafficato e, come se non bastasse, mi regala pure un temporale. Niente di grave, mi asciugo al sole che illumina la salita all’Izoard: meno male, perché la strada è stretta, tortuosa e molto ripida; in compenso l’asfalto, rugoso e regolare, offre un grip eccellente. La natura è, a dir poco, splendida: stiamo attraversando il Parco Regionale del Queyras, che confina verso l’Italia con la Val Chisone, la Val Pellice e l’alta valle del Po. Alle 16,30 sono in vetta (2.361 mslm), 59 chilometri dopo il Galibier: anche qui una breve – e faticosa – camminata mi porta sul colle che domina il passo, su cui, in corrispondenza dei quattro punti cardinali, si trovano altrettanti pannelli di ceramica dipinta che rappresentano il panorama circostante.

La discesa, simile come tipo di strada, è assai diversa come panorama: il primo tratto ricorda la superficie lunare (tanto da meritarsi il nome di Casse Déserte), mentre verso Guillestre (siamo sempre nel Queyras) la strada costeggia a lungo e senza ripari un orrido spaventoso: se si fa un “dritto”, ci si ferma almeno 200 metri più in basso. Lascio Guillestre e, seguendo sempre la D902, salgo verso il Vars: la strada, bella e ben tenuta, non presenta particolari attrattive naturali, e giungo in vetta (2.111 mslm) alle 18,15, 53 chilometri dopo l’Izoard.

Passo nel dipartimento 04 (Alpi di Alta Provenza) e, scendendo verso Jausiers, lascio dopo 15 chilometri la D902 per la D900 (del Col de Larche o Colle della Maddalena). Qui avviene un piccolo guaio meccanico: non riesco a evitare una buca profonda, la forcella picchia un violento “fondo-corsa” e una deile due barre di attacco del parafango anteriore si dissalda: poco male, fossero tutte qui le grane! Arrivo a Jausiers alle 19, mi fermo e vado a piedi in cerca di un albergo: il centro è infatti, molto civilmente, chiuso al traffico motorizzato. Comunque, niente da fare, è tutto completo: non mi resta che cercare migliore fortuna a Barcelonnette, otto chilometri in direzione di Gap. Anche qui la situazione è simile, però – meno male – trovo ancora aperto (e sono quasi le 20) l’Ufficio del Turismo, dove un’impiegata super-efficiente mi trova una camera ammobiliata in un camping sulla strada per Pra Loup, appena fuori città, dandomi perfino una piantina per raggiungerlo più facilmente. Arrivo alle 20,15, 35 chilometri dopo il Vars e 313 chilometri dopo Bourg s.Maurice. Ceno, fraternizzo – a base di birra – con alcuni motociclisti tedeschi e infine, stracotto, mi infilo nel letto.

Barcelonnette, 15 agosto

Mi alzo con tutto comodo e, dopo doccia e colazione, provo a cercare, tanto per onor di firma, un’officina aperta per saldare il parafango; ma non mi illudo di trovarla, perché è Ferragosto anche in Francia; invece la trovo sulla strada per Le Sauze, a destra appena attraversato il ponte sul fiume Ubaye: un giovane e simpatico meccanico mi fa subito un lavoro a regola d’arte per 10 franchi (2.000 lire): meditate, gente, meditate! Torno al camping (otto chilometri fra andata in officina e ritorno), carico la moto, mi vesto e alle 11,30 parto per Jausiers, dove imbocco la D64 in direzione della Bonette; bisogna prestare molta attenzione, perché il nome del colle non è segnalato: l’unica indicazione è una freccia “Nice 120”, sulla destra, appena prima di entrare in paese.

La strada, larga e ben tenuta nei primi 10 chilometri, si trasforma nei successivi 14 in un budello dal fondo pessimo per buche e “binari”, per fortuna perfetta dal punto di vista altimetrico (tutte le curve sono adeguatamente sopraelevate), in ogni caso molto difficile e impegnativa; il traffico è composto in grande prevalenza da cicloturisti di età abbastanza avanzata. Alle 12,15, 34 chilometri dopo Barcelonnette, raggiungo i 2802 mslm della vetta stradale. Bisogna precisare che la quota “ufficiale” del Col de la Bonette è 2.715 mslm, ma la strada originale, progettata dagli ingegneri di Napoleone III e tuttora praticabile, segue il profilo altimetrico della Cime e raggiunge appunto quota 2.802, mentre la strada che aggira la Cime a quota inferiore è molto più recente. Mentre sto fotografando la moto sullo sfondo del cippo che ricorda che siamo sulla strada carrozzabile asfaltata più alta d’Europa, mi avvicina un ingegnere nucleare della centrale di Grenoble che mi propone uno scambio immediato e alla pari tra il mio Falcone e la sua Kawasaki GPz 900R. Declino gentilmente l’offerta e, tutto orgoglioso, raggiungo con fatica i 2.862 mslm del colle che sovrasta la Cime, dove c’è una specie di balcone rotondo panoramico con al centro una rosa dei venti in pietra da cui lo sguardo spazia in ogni direzione per almeno 100 chilometri: mi assicurano che, in condizioni meteo favorevoli, si distingue perfino la Mole Antonelliana di Torino.

Lascio la Bonette alle 13 e passo nel Dipartimento 06 (Alpi Marittime): sono nel Parco Nazionale del Mercantour, che si estende verso Sud-Est fino quasi a Sospel. I primi 10 chilometri di discesa, lungo una strada stretta e piena di buche, mi presentano un paesaggio lunare, vagamente simile a quello trovato scendendo dall’Izoard, ma reso ancora più spettrale dalla presenza di Camp des Fourches, un intero villaggio di fortificazioni militari abbandonate; la vegetazione prende poi il sopravvento. Da S.Étienne-de-Tinée, in fondovalle, la strada assume il nome D2205 e diventa più rettilinea e regolare fino a Isola, 40 chilometri dopo la Bonette, dove la lascio per la D97, che mi porterà alla Lombarda e da lì di nuovo in Italia.

Fino a Isola 2000, rinomata stazione sciistica, la strada è straordinaria: larghissima e liscia come un biliardo, ma mista-stretta e con una pendenza che supera nel primo tratto il 15%; è l’ideale per chi disponga di una moto leggera e potente. Io, che non peso molto ma ho solo 24 CV e quattro marce), mi trovo accodato nientemeno che a una Rolls Royce Phantom VI, il cui autista è evidentemente alla ricerca di emozioni forti perché, malgrado le 2,4 tonnellate del suo “monumento”, tira al massimo, affrontando i tornanti con angoli di deriva che farebbero invidia ad “Azzurra” di Cino Ricci. Riesco a sorpassare la Rolls infilandola su una “S” con una manovra al [di là del] limite della correttezza e, 19 chilometri dopo Isola, arrivo a Isola 2000. L’impressione è quella ricevuta da Val d’Isère, ma elevata all’ennesima potenza: questa località, infatti, non ha “radici”, ma è stata creata dal nulla cinque anni fa in funzione esclusiva degli sport invernali, e d’estate evoca negli amanti della fantascienza l’immagine di uno spazioporto pieno di astronavi pronte a spargersi per la galassia.

Gli ultimi chilometri da qui alla Lombarda sono quanto di più pericoloso e difficile si possa trovare: strada larga non più di un paio di metri, strapiombante e priva di ripari, fondo quasi inesistente, tornanti mozzafiato, curve cieche in contro-pendenza, e chi più ne ha più ne metta. Alle 14,30, 64 chilometri dopo la Bonette, raggiungo finalmente i 2.351 mslm della vetta, dove ringrazio la Francia, la saluto e rientro in Italia. I 23 chilometri della discesa su Vinadio, che raggiungo alle 15,15, sono pieni di cuneesi, che non sono i famosi cioccolatini al rum, anche se, visto come guidano, mi viene qualche dubbio. Attraverso tre ambienti naturali profondamente diversi: ad alta quota c’è un lungo falsopiano in leggera discesa, tutto pascoli, laghetti e rocce, con molti campeggiatori liberi; scendendo si trova la classica foresta di conifere, con i suoi profumi inconfondibili; a bassa quota la strada, con una bella serie di tornanti in ottimo stato, porta a fondovalle passando per un fittissimo bosco di faggi e castagni.

A Vinadio, dove imbocco la Strada Statale SS21 del Colle della Maddalena, mangio qualcosa e riparto alle 15,45 diretto al casello autostradale di Mondovì, 74 chilometri dopo Vinadio, che raggiungo alle 17; attraversando Cuneo, non si deve perdere la nobile grandiosità della piazza dedicata all’avvocato e partigiano Duccio Galimberti. A Mondovì entro nell’autostrada A6 Torino-Savona, molto pericolosa fino al Colle di Cadibona, per via della carreggiata unica a sorpasso alternato. Dal casello di Savona-Vado a quello di Rapallo non ho nemmeno il tempo di guardarmi intorno, tanta è l’attenzione richiesta dall’intensità del traffico: il pagamento del pedaggio rappresenta un’autentica liberazione.

Arrivo a Santa Margherita Ligure alle 18,45, 150 chilometri dopo il casello di Mondovì, a 353 chilometri da Barcelonnette e 975 da Como. Il ritorno a Como, la sera del 19 agosto, comporta altri 225 chilometri di autostrada senza storia, per un totale complessivo di 1200 chilometri esatti.

Consumi

Partenza da Como col pieno

Chatillon 7,82 L 10000

Lanslebourg 8,15 L 9100

Barcelonnette 6,82 L 7350

Demonte 6,25 L 8000

Rapallo 7,82 L 10000

Chiasso (pieno) 8,14 L 7550

Totale 45,00 L 52000

Consumo 26,67 km/l (3,75 l/100 km); nessun rabbocco di olio. Gli importi in FF sono convertiti in Lit (1 FF=Lit 201,9).

Spese motociclistiche

Accessori (candela + bombolettagonfia & ripara) L 9000

Benzina L 52000

Autostrade L 14900

Saldatura L 2000

Totale L 77900

Cartografia

Io ho usato solo la Michelin rossa n.989 (Francia) in scala 1:1 milione, che mi è stata più che sufficiente. Volendo essere perfezionisti, oppure avendo a disposizione più tempo per escursioni e/o deviazioni in loco, possono essere utili le Michelin gialle n.74, 77 e 81 in scala 1:200mila, che riportano anche le mulattiere di maggiore rilievo.

Documenti

Per la persona, bastano patente e carta d’identità o passaporto in regola; controllate che le scadenze non siano troppo prossime, perché in frontiera potrebbero sorgere difficoltà. Per la moto, sono richiesti il libretto di circolazione con il suo foglio complementare, la tassa di proprietà (ex bollo di circolazione) e l’assicurazione responsabilità civile estesa all’estero con la carta verde: a proposito della copertura assicurativa, verificate che i vostri massimali siano in regola con le ultime normative CEE.

Valuta

Entro i cinque milioni di lire annui e 1,6 milioni per viaggio, non ci sono limiti; l’unico vincolo è che la quota contanti in valuta estera non può superare, per ogni viaggio, il controvalore di 300mila lire; l’eccedenza va esportata sotto forma di traveller’s cheques. Personalmente ho acquistato 1500 franchi francesi (FF) che, al cambio del 10 agosto 1984, ho pagato lire 302.850, più commissione bancaria di lire 3000; data la minima eccedenza, i FF mi sono stati consegnati tutti in contanti, evitandomi il fastidio dei traveller’s cheques. Alle dogane, sia in uscita sia in rientro, non mi è stato chiesto nulla, anche se avevo con me le ricevute bancarie. Il 21 agosto gli 800 FF avanzati mi sono stati ricambiati a 198,5 lire/FF, con rilascio di una nuova ricevuta bancaria. Per chi preveda di espatriare spesso o comunque di superare il tetto dei cinque milioni annui, si consiglia di conservare per cinque anni le ricevute, sia bancarie sia delle spese sostenute all’estero.

Didascalie alle foto

Classica foto ricordo sulla vetta stradale dell’Iseran.

Il primo cartello stradale francese, sulla strada del Piccolo San Bernardo.

La vetta stradale del Piccolo San Bernardo, sul versante francese della strada.

Il cippo commemorativo della Lombarda, in territorio italiano; a destra sullo sfondo, fortificazioni militari abbandonate

Il cippo commemorativo sulla cima stradale della Bonette (2802 mslm); è la strada asfaltata più alta d’Europa.